Le GITE C – la nappe des Grès du Trias Inférieur ( GTI )

La nappe des Grès du Trias Inférieur est le plus grand réservoir d’eau souterraine de la région Lorraine. Elle présente un stock de plus de 180 milliards de m3. Présente sur l’ensemble de la région, elle s’étend jusqu’au Luxembourg et à l’Allemagne et s’enfonce sous le Bassin Parisien. Elle alimente en eau potable de nombreux habitants dans le département de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

Dans les Vosges, les premiers forages profonds dans la nappe des GTI datent des années 1950. Dans les années 1960, les forages se sont multipliés dans les secteurs de Vittel-Contrexéville pour accompagner le développement de l’exploitation des eaux minérales, puis dans les secteurs de Mirecourt, Bulgnéville, et Martigny-les Bains pour alimenter en eau potable plus de 35 000 habitants.

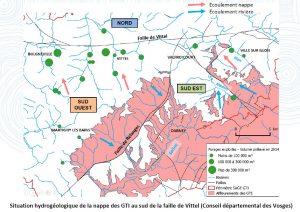

Ci-dessous, vous pourrez distinguer trois secteurs ayant un fonctionnement hydrogéologique différent en lien avec deux failles importantes :

-> La faille de Vittel et la faille de Relange

-> Les secteurs : Nord (en équilibre), Sud-Ouest ( déficitaire en eau), Sud-Est ( ne présente aucun problème quantitatif)

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la nappe des Grès du Trias Inférieur (SAGE GTI) – L’essentiel

1. Problématique de la nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI) et émergence du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

1.1 Contexte de l’exploitation de la nappe des GTI

La nappe des grès du Trias inférieur est une des principales ressources en eau de la région. Dans les Vosges, la nappe est présente sur la partie Ouest du département. Elle présente un contexte hydrogéologique particulier, avec une eau de très bonne qualité mais une capacité de recharge limitée et l’existence d’une faille (dite faille de Vittel) qui compartimente la nappe.

La création de forages a débuté à partir des années 1960 ; notamment dans les secteurs de Vittel-Contrexéville afin d’accompagner le développement économique local. L’exploitation s’est ensuite étendue vers les secteurs de Mirecourt, Bulgnéville et Martigny-les-Bains afin d’assurer l’alimentation en eau potable des populations.

La forte augmentation du nombre de forages des années 1960 aux années 1990 a entraîné des baisses importantes des niveaux d’eau de la nappe, notamment dans le bassin de Vittel-Contrexéville-Mirecourt.

1.2 Emergence du SAGE GTI en quelques dates

- 18 mai 1981 : un décret soumet à autorisation préfectorale les forages de plus de 40 mètres de profondeur sur le secteur de Vittel-Contrexéville-Mirecourt.

- 11 septembre 2003 : un décret détermine un déséquilibre entre les prélèvements et la recharge naturelle de la nappe.

- 8 juillet 2004 : un arrêté préfectoral classe le secteur en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) empêchant la construction de nouveaux forages.

- 2009 : les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin-Meuse et RhôneMéditerranée-Corse imposent la mise en place d’un SAGE.

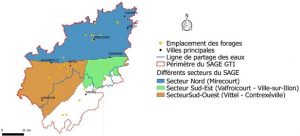

- 19 août 2009 : le périmètre du SAGE est défini (ZRE + canton de Monthureux-sur-Saône qui est une zone d’infiltration), soit ¼ du département (60 000 vosgiens).

- Septembre 2010 : la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE GTI est mise en place. Elle désigne une structure porteuse.

1.3 Mode de gouvernance partagé

Le pilotage du SAGE est assuré par une CLE dont les 46 membres sont désignés par arrêté préfectoral. La CLE décide et valide toutes les étapes et les solutions de gestion à mettre en place. Cette commission n’a pas de personnalité juridique et doit donc se reposer sur une structure porteuse chargée d’apporter les moyens humains et matériels pour mener à bien le SAGE :

- En 2010, l’association « La Vigie de l’Eau » a été proposée comme structure porteuse du SAGE de façon temporaire avec le souhait de la remplacer au bout de 6 ans par une structure plus adaptée.

- Le 1er janvier 2017, le Conseil départemental des Vosges a pris le relais et assure l’animation du SAGE GTI dont les dépenses sont subventionnées à 80% par les Agences de l’eau et/ou la Région Grand Est.

La présidence de la CLE a été assurée successivement par M. Jean-Jacques GAULTIER (d’octobre 2010 à avril 2015) en tant que Conseiller général, puis Mme Claudie PRUVOST (d’octobre 2015 à septembre 2016) en tant que Conseillère départementale et depuis par Mme Régine BEGEL en tant que Conseillère départementale déléguée à l’Environnement.

1.4 Enjeux de gestion de la nappe des GTI

Les prélèvements en eau dans la nappe servent à l’alimentation en eau potable des populations, aux activités industrielles, touristiques et agricoles (cf. chiffres paragraphe 2.2). Les objectifs du SAGE de la nappe des GTI, à l’échelle de son périmètre, sont de définir les règles d’usage permettant :

- D’équilibrer les volumes prélevés avec la recharge naturelle de la nappe des GTI et de stabiliser les niveaux piézométriques.

- De pérenniser l’alimentation en eau potable des populations tout en répondant aux enjeux économiques du territoire.

2 Etapes d’élaboration du SAGE

2.1 Schéma global d’avancement du SAGE GTI

2.2 Etat des lieux : 2011 – 2014

L’état des lieux a été mené avec l’appui technique du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), qui a, entre autres, développé un modèle géologique. Quatre rapports publics ont été produits. La première phase de réalisation de l’état initial et du diagnostic a permis d’établir :

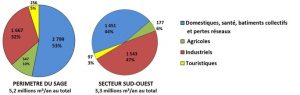

- Les consommations d’eau par catégories d’usages (domestique, industriel, agricole et touristique) sur trois secteurs géographiques ayant des contextes hydrogéologiques différents (du fait de la présence de la faille de Vittel, considérée comme imperméable et qui compartimente la nappe).

- Les volumes maximum prélevables par secteurs.

- Les ressources de diversification potentielles.

Du fait du contexte particulier de cette nappe, il a été défini que :

- Le secteur Sud-Ouest était déficitaire en eau (en orange ci-dessus).

- Le secteur Nord était à l’équilibre (en bleu).

- Le secteur Sud-Est ne présentait aucun problème quantitatif (en vert).

La phase suivante sur les tendances et scénarios a permis de travailler, lors d’ateliers réunissant les acteurs du territoire, sur l’évolution des différentes activités ayant un impact sur la demande en eau à horizon 2030.

Le BRGM a ensuite proposé quatre programmes d’action et a ainsi chiffré la mise en place de mesures d’économies d’eau (qui pourraient atteindre 300 000 m3/an, soit 21% de l’effort d’abattement attendu) et de mesures de diversification. Chaque programme d’action a fait l’objet d’une analyse coût-efficacité.

Dans ce travail du BRGM, le déficit à combler pour la construction des programmes d’action, a été estimé à 1,35 million m3/an.

Aujourd’hui, les chiffres ont été actualisés et environ 3 millions de m3 d’eau sont prélevés annuellement dans la nappe dans le secteur déficitaire Sud Ouest, alors que la recharge naturelle est de 2 millions de m3, ce qui fait que le déficit s’évaluerait plutôt à 1 million de m3 sur le secteur Sud Ouest. La CLE pourra tenir compte de ces évolutions lors de la rédaction du SAGE.

On note, par exemple, des évolutions notables au niveau des besoins des industriels, en particulier les deux principaux :

- Nestlé Waters a annoncé limiter ses prélèvements dans la nappe des GTI à 750 000 m3/an en 2017 (au lieu de 930 000 m3/an en 2010) et réserve cette eau à l’usage d’embouteillage uniquement (la part d’eau industrielle nécessaire serait prélevée dans la nappe des Muschelkalk (les dossiers d’autorisation sont en cours)).

- La fromagerie Ermitage a amélioré le ratio « litre d’eau utilisée / litre de lait transformé » et a baissé la consommation en eau de l’usine. Ainsi la consommation est passée de 600 000 m3/an en 2010 à 480 000 m3/an en 2016. Cette eau est achetée au Syndicat intercommunal des Eaux de Bulgnéville et de la Vallée du Vair.

Il est à noter que ces deux industriels sont les premiers employeurs de l’Ouest Vosgien avec environ 1500 emplois directs et plus de 2000 emplois indirects.

2.3 Choix de la stratégie, réalisation d’un schéma directeur des ressources en eau : 2014 2018

En avril 2016, la CLE a validé la stratégie du SAGE : « Combler le déficit de 1,35Mm3/an par des mesures d’économies d’eau et des mesures de substitution ».

Elle a également validé le lancement d’un schéma directeur visant à préciser la mise en œuvre de solutions de diversification de la ressource. Le schéma comportait cinq phases techniques ainsi qu’une analyse juridique.

Ainsi, trois ressources de diversification ont été étudiées, puis quatre scénarios de diversification ont été analysés pour aboutir à une proposition : mobiliser deux ressources, d’une part la nappe des calcaires du Dogger et le cours d’eau « Le Vair » via une interconnexion avec le Syndicat des Eaux de la Vraine et du Xaintois et d’autre part la nappe des GTI du secteur Sud Est.

La particularité de ces scénarios de diversification est leur caractère évolutif dans le temps et dans l’espace (0,5 Mm3/an peuvent être transférés dans un premier temps, puis 0.5 Mm3/an supplémentaires si nécessaire dans un second temps pour aboutir à 1 Mm3/an). A titre d’information, les montants des scénarios de diversification se situent entre 7 et 15 millions € en investissement et entre 300 et 600 000 €/an en fonctionnement. Cela correspond à un impact maximum sur le prix de l’eau pour les usagers de 0.89 €HT/m3. Cet impact peut être nul si d’autres acteurs impliqués participent financièrement au déploiement des solutions (cf. paragraphe 2.4).

En parallèle de la réalisation du schéma directeur des ressources en eau, une démarche de concertation a été menée en 2017 avec les membres de la CLE. Elle a permis d’analyser les intérêts des différents acteurs afin de faire émerger des pistes de solutions.

2.4 Travail sur les principes directeurs du SAGE et concertation publique préalable : 2018 2019

Lors de sa séance du 3 juillet 2018, la CLE a validé 4 principes directeurs du SAGE qui serviront de base à la concertation publique préalable. Ils permettront de démarrer la rédaction du SAGE :

- Principe n°1, voté à 42 voix sur 42 : Atteindre et maintenir l’équilibre de la nappe des GTI à partir de 2021.

- Principe n°2, voté à 42 voix sur 42 : Optimiser tous les usages par des mesures d’économies d’eau.

- Principe n°3, voté à 36 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions : Satisfaire tous les usages, en mobilisant des ressources complémentaires sans détériorer ces ressources et les milieux associés.

Il s’agit de satisfaire les besoins en réduction des prélèvements dans le secteur de la nappe des GTI déficitaire (secteur Sud-Ouest), les besoins en sécurisation de l’alimentation en eau potable, ainsi que d’éventuels besoins nouveaux. Les projets structurants mobiliseront en premier la nappe des GTI du secteur Sud Est en raison de sa faible vulnérabilité, de sa faible variabilité en terme de qualité et de sa productivité, sans préjudice des ressources actuellement exploitées. Un complément pourrait être apporté par les captages existants de la nappe des calcaires du Dogger à Removille et Attignéville. Les deux solutions de substitution les plus optimales ont été retenues : les deux scénarios 2 et 3 du schéma directeur des ressources en eau, laissent au maître d’ouvrage la possibilité d’activer ou pas toutes les options retenues dans ces deux scénarios.

- Principe n°4, voté à 36 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions : Partager les coûts induits (investissement et fonctionnement) par les opérations de substitution de ressource de manière équitable conformément à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques.

Nestlé Waters s’engage à assurer son concours au financement de la solution technique retenue sans surcoût pour les usagers et d’autres cofinanceurs pourront être identifiés, comme l’Agence de l’eau, le Département, …

Concernant la concertation publique préalable, la CLE a décidé de saisir, via le Département et le Préfet, la Commission Nationale du Débat Public afin de mandater un garant. Celui-ci a été désigné en septembre, il s’agit de Mr Heinimann. La concertation va se dérouler du 13 décembre 2018 au 20 février 2019. Elle est composée d’une réunion publique d’ouverture, de deux ateliers de travail et enfin d’une réunion publique de clôture. Un bilan sera produit par le garant.

L’enquête publique sur le SAGE interviendra en phase finale, après la concertation publique et la rédaction du SAGE.

L’enjeu fondamental à venir va être d’accompagner l’émergence d’une maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre des scénarios de diversification.

EN RESUME :

La nappe des GTI est la première ressource en eau de l’Ouest des Vosges. Le déficit identifié concerne le secteur Sud-Ouest de ce périmètre : Vittel, Contrexéville, Bulgnéville, Martigny-Les-Bains. Il est d’environ 1 million de m3 annuel pour 3 millions de m3 prélevés. Sur ce secteur, les usages principaux de l’eau sont pour moitié domestiques (collectivités et abonnés) et pour moitié industriels (Nestlé Waters, Ermitage).

Il est proposé de combler le déficit par des mesures d’économies d’eau puis par des mesures de diversification de la ressource ; solution qui pourrait être l’opportunité, dans le même temps, de sécuriser en eau les collectivités du secteur (enjeu important au regard des épisodes de sécheresse récurrents de ces dernières années).

Le schéma directeur des ressources en eau lancé par le Conseil départemental a fourni à la Commission Locale de l’Eau (CLE) plusieurs scénarios de diversification détaillés qui lui ont permis d’orienter ses choix.

Les ressources de diversification identifiées sont la nappe des GTI du secteur Sud Est (Valfroicourt, Lerrain, Ville-sur-Illon) et les captages existants de la nappe des calcaires du Dogger à Removille et Attignéville.

Après s’être prononcée sur les différents scénarios de diversification et sur les principes directeurs du SAGE, la CLE travaille maintenant à la concertation publique préalable et à l’émergence d’une gouvernance partagée pour la mise en œuvre des scénarios de diversification.